文章目錄

人工智慧(AI) 是一門大約僅有六、七十年左右的年輕學科,是一組希望模仿人類認知能力的科學、理論及技術,包括數學邏輯、機率、統計學、神經生物學及計算機科學。它的發展開始於第二次世界大戰,與計算機( 電腦的前身) 的發展有著緊密的關聯,希望讓計算機可以執行原本只能委派給人類的複雜任務。但是嚴格來說,這種只是自動化的執行任務,與人類的智慧仍相去甚遠,使得人工智慧這個名稱容易受到許多專家學者的質疑及批評。但許多科學家依舊鍥而不捨的研究與發展,希望他們研究的最終階段可以達到真正『強大』的AI,也就是前一小節所提到的超人工智慧(Artificial Super Intelligence, ASI):這時的AI 就可以完全自主方式來解決各類非常專業的問題。若能做到這種程度,當前只能專注於處理一個任務上的狹義型( 弱) 人工智慧 (Artificial Narrow Intelligence, ANI) 就絕對無法與其相提並論。

我們可以從AI 的歷史當中,看出人類在AI 發展的方向,不僅可以了解以往,更能掌握未來,同時給有興趣的學習者一個很好的參考。就讓我們跟著下面的人工智慧發展史一起來了解AI 吧!

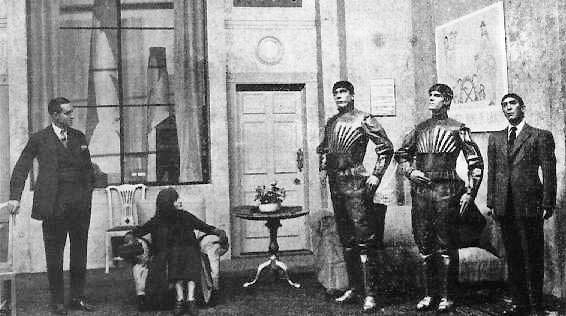

» 1921 Robot

捷克作家卡雷爾· 恰佩克(Karel apek) 1921 年首演的科幻舞台劇R.U.R. (Rossumovi Univerzální Roboti,英譯為Rossum’s Universal Robots,意即『羅梭的全能機器人』),發明了機器人的名詞 robot。不過,劇中的機器人還是比較接近現代所稱的人造人或生化人。

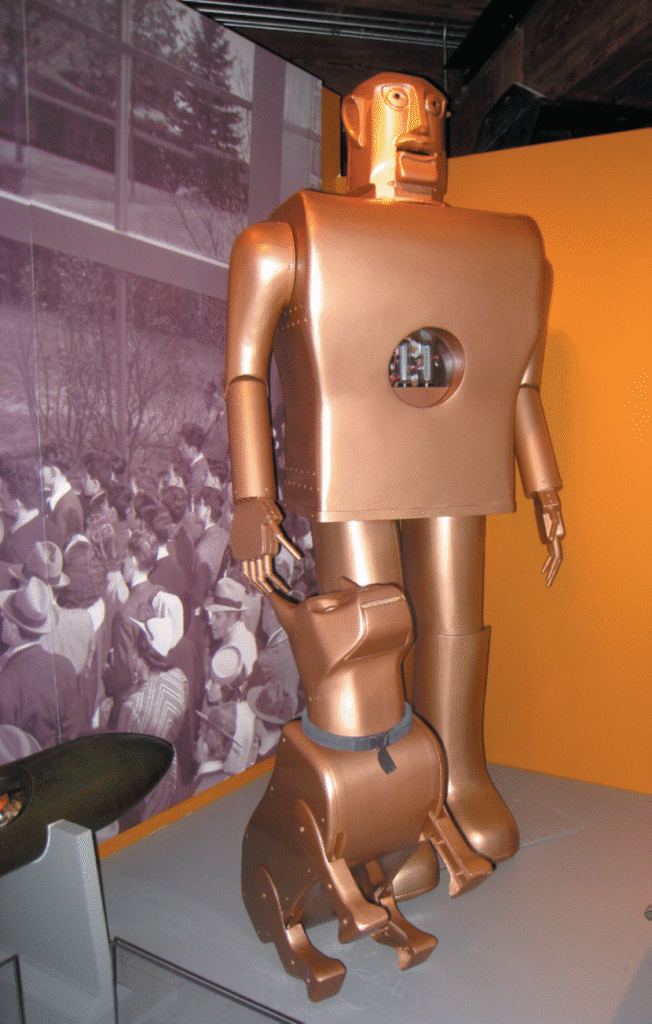

» 1939 Elektro 機器人

Elektro 是由西屋電氣公司製造的機器人,這是非常早期能夠移動的機器人,除了可以走路、移動其頭部和手臂外,還可吹氣球、依據語音指令走路、用唱盤說出約700 個預先錄製的單字,現在看起來雖然笨拙許多,但在當時卻是一個非常難得的進步。

» 1941 機器人三大法則

『騙子!(Liar!)』是美國作家以撒· 艾西莫夫(Isaac Asimov) 所創作的一篇短篇科幻小說。在此小說中,他介紹了機器人三大法則中的第一條,而後面兩條法則也在後來的其它故事中出現。我們來看看這三大法則是什麼:

- 第一法則:機器人不得傷害人類,或袖手旁觀坐視使人類受到傷害;

- 第二法則:除非違背第一法則,機器人必須服從人類的命令;

- 第三法則:在不違背第一及第二法則的情況下,機器人必須保護自己。

後來因時代及技術的進步,三大法則也被人們認為需要修正,例如提出 AI 發展的六大法則或是 AI 與人類共存的四點法則等等。

» 1950 圖靈測試 (Turing Test)

知名計算機科學家艾倫· 圖靈(Alan Turing) 提出一個測試機器是否能夠思考的著名實驗:如果機器藏身在幕後跟人類對話,而且成功讓人類以為它也是人的話,那麼該機器就具有智慧。當然,當時測試的談話過程僅限於使用電腦鍵盤和螢幕交換文字。

» 1952 棋盤遊戲程式

IBM 計算機科學家亞瑟· 李· 塞繆爾(Arthur Lee Samuel) 是人工智慧及計算機遊戲領域的美國先驅,他開發了一種跳棋遊戲程式,這是第一個可以獨立學習如何玩遊戲的程式,因此非常早就證明了人工智慧的基本概念,同時也使『機器學習』一詞流行起來。

» 1955 人工智慧(A.I.) 誕生

人工智慧(AI, Artificial Intelligence) 一詞是由計算機科學家約翰· 麥卡錫(John McCarthy) 創造,他於1955 年在達特茅斯學院(Dartmouth College)的夏季研討會上創造了人工智慧一詞,並與其他科學家一起提出了第一個人工智慧程序(Logic Theorist),目的在模仿人類解決問題的能力。

» 1961 世界上第一個工業機器人–Unimate

通用汽車公司將世上第一個工業機器人 Unimate 投入在裝配線上,取代人員來執行對人類有害的任務,例如將零件焊接到汽車上。

» 1964 世界上第一個聊天機器人–ELIZA

麻省理工學院的計算機科學家約瑟夫· 魏曾鮑姆(Joseph Weizenbaum)建造了世界上第一個聊天機器人 ELIZA,這是一種自然語言處理計算機,可以利用英語與人類進行對話。

» 1969 第一個能夠自己推理的移動機器人- Shakey

史丹福研究所的科學家開發了一種具有運動、感應器和自我解決問題能力的機器人 Shakey。由於是第一個能不靠人類介入來解決問題的範例,Shakey 可視為最早的AI 機器人技術例子之一。

» 1970 世界上第一個人形機器人- WABOT-1

日本早稻田大學建造了 WABOT-1,被認為是第一個人形機器人,搭載著機械手腳、人工視覺、聽覺裝置,擁有擬人化的外型,可以感知周圍環境中的事物,儘管行走一步需要約45 秒,步伐移動也僅有 10 公分左右,巨大身形更顯得相當笨重,但是以當時技術來說卻震驚了全世界。

» 1979 世界上第一輛自動駕駛汽車- Stanford Cart

史丹福大學 AI 實驗室建造了第一台由計算機控制的自動駕駛汽車- 史丹福車(Stanford Cart)。他們為車輛配備了立體視覺功能,讓它能自己觀察周遭環境並行動,史丹福車(Stanford Cart) 行動非常緩慢,在影片中的每一次閃爍代表的是 10~15 分鐘左右的觀察( 圖像處理) 與思考( 路線規劃),大約花 5 個小時可以自動導航穿過一個擺滿椅子的房間,這在當時堪稱是了不起的成就。這輛車無需人類的幫助即可感知其環境並自行尋找路線,可謂當今自駕車的鼻祖。

» 1995 A.L.I.C.E 聊天機器人

ALICE(The Artificial Linguistic Internet Computer Entity)是美國人工智慧大師理察· 華萊士博士(Dr.Richard S.Wallace)所設計的人工智慧系統,靈感來自於1964 年的世界上第一個聊天機器人– ELIZA。ALICE 是一種利用自然語言處理的聊天機器人,並且在 2000 年和2001年先後兩次通過圖靈測試,大家可以上這一個網址 https://home.pandorabots.com/ 或 A.L.I.C.E ,與聊天機器人互動看看。

» 1997 第一個擊敗西洋棋世界冠軍的電腦 – 深藍

IBM 開發的深藍 (Deep Blue) 是專門用來下西洋棋的超級電腦,並且擊敗了當時的西洋棋世界冠軍卡斯巴羅夫 Garry Kasparov。

» 1999 能表現情感的機器人- Kismet

麻省理工學院的辛西婭· 布雷阿茲(Cynthia Breazeal)團隊,開發了名為 Kismet 的擬人化機器人,我們在第一章提過它。該機器人可以用自然、有表現力的方式與人面對面互動,是一款能展現情感並回應人類感受的機器人。

» 1999 消費機器人寵物狗 – AIBO

Sony 推出首款會隨著時間發展,而有不同技能及個性展現的消費機器人寵物狗 AIBO。

» 2002 自動機器人吸塵器-Roomba

iRobot 公司推出了家用機器人產品-Roomba,是家用自動吸塵機器人的先驅,可以自主學習如何導航和清潔房屋。

» 2010 Microsoft Kinect

Microsoft Kinect 提供藉由傳感器並透過動作和手勢即可進行人機互動,而傳感器可以每秒 30 次來追蹤多達 20 個人的肢體動作,並能應用在遊戲及教育上。

» 2011 IBM Watson 在 Jeopardy! 智力問答中擊敗人類冠軍

IBM 繼 Deep Blue 專案後,製造了人工智慧系統 Watson,用意是在更複雜的『Jeopardy!』智力問答競賽中擊敗人類對手,整合了自然語言處理和推理技術,以便能在聽完問題後快速搶答。在 2011 年 2 月,這款名為 Watson 的機器與歷年來最成功的兩名 Jeopardy! 人類參賽者共同上節目,並在數百萬電視觀眾面前擊敗了他們獲得冠軍,贏得百萬美元獎金。

» 2011 Apple Siri

Siri 是一款內建在蘋果 iOS 作業系統中的人工智慧助理軟體,它是一個基於語音的虛擬助手,使用自然語言處理來回答問題並執行服務請求。亞馬遜的語音個人助理 Alexa 則於 2015 年發布,緊跟著是 Google Assistant 和個人智慧助理音箱 Google Home。

» 2014 臉部辨識

臉部辨識 (Facial Recognition) 是利用分析比較人臉特徵資訊進行身份鑑別的計算機技術。而 Facebook 是全世界最大的社群,並且有大量用戶會在社群上張貼照片,於是開發了一種演算法,可以識別人臉並將其與用戶做關聯,其準確度非常高。

» 2016 AlphaGo

Google 的人工智慧 AlphaGo 在遠比西洋棋複雜的圍棋中,擊敗了世界頂尖職業棋士李世乭,隔年更打敗世界排名第一的柯潔,使大家開始思考人工智慧從 20 年前的 IBM 深藍走到現在,是否真的已經發展出了超越人類的理解能力。作者非常推薦大家可以看這一部紀錄片,相信看完後將會獲得不一樣的啟發。

» 2016 Sophia

蘇菲亞 (Sophia) 是由香港的漢森機器人技術公司 (Hanson Robotics) 所開發的人形機器人,長相參考自著名的古埃及皇后娜芙蒂蒂 (Nefertiti),並到過全球許多地方展示。她的研發目的在於在探討人工智慧在人類社會裡的身分,人類能如何與 AI 友善共存等等。蘇菲亞 (Sophia) 與以前的機器人相比是一個非常重要的進步,因為她具有類似跟人一樣的面部表情、圖像識別能力,並且可以通過自然語言處理與人交流。

» 2017 AI 贏了德州撲克

卡內基· 梅隆大學 (Carnegie Mellon University) 所開發的人工智慧機器人 Libratus,在長達 20 天的馬拉松德州撲克比賽中,擊敗了世界上四個最佳職業撲克選手。這被認為是一個重要的里程碑,因為在撲克中,人工智慧必須在處理不完整的資訊下進行戰略性推理,此能力已經超越了許多最優秀的人,這也比像圍棋之類的所有資訊都可用時要難得多。

» 2022 ChatGPT 推出

ChatGPT 是 OpenAI 所開發的人工智慧聊天機器人程式,於 2022 年 11 月推出。它是基於 GPT-3.5 架構的智慧型聊天機器人。與傳統聊天機器人相比,不僅學習方式不同,更能與使用者進行 ChatGPT 的應用範圍非常廣泛自然流暢的對話,以及模擬人類的語言表達和思考方式。

ChatGPT 推出短短兩個月的時間,使用者就破億,打破臉書、Instagram、TikTok 等過去所有網路服務的紀錄。讀者也可以連到 ChatGPT 去玩玩。

人工智慧經過了 60 多年的發展,現在我們依舊在整個人工智慧的歷史大巨輪中不斷前進,並深受人工智慧的影響,這些現存或不斷進步的AI 技術持續改變著我們的工作、學習、生活、溝通、健康、娛樂等等層面。許多人說,在經過之前兩次浪潮後的人工智慧寒冬 (AI Winter),目前這一波所迎來人工智慧第三波浪潮,為何會成功呢?最主要是之前的人工智慧寒冬所帶來的商業經濟不大,所以新創公司在市場上都失敗了。

但這一次不同的是,根據 PWC 的一項研究,在人工智慧的基礎上,現在到 2030 年將增加 16 萬億美元的美國國內生產總值,堪稱是前所未有的經濟影響規模。實際上我們只要根據前述的人工智慧發展史,就能看到在最近 20 多年來,AI 確實有長足的發展,尤其是在機器學習、電腦視覺與自然語言處理等領域。這不僅僅是影響 IT 行業,更會深入我們生活的每個行業和各方面,也將創造非常多的就業機會及經濟產值。

其中最受矚目的突破之一,便是生成式 AI(Generative AI)的興起。這類 AI 模型能夠創造全新的內容,如文本、圖像、音樂、影片,甚至是程式碼,其應用遍佈新聞撰寫、設計創作、教育輔助、程式開發、客服助理、影像合成與醫療影像輔助診斷等多個領域。ChatGPT、DALL·E、Midjourney、Suno、Runway 等工具,已成為現代數位工作者與學生不可或缺的幫手。

總歸來說,現今人工智慧應用之所以能不斷興起,可歸於下面幾個原因:

- 機器學習的強大功能

- 物聯網 (Internet of Things, IoT) 取得大量數據的能力

- 計算機的計算能力和速度的強大

- 生成式 AI 將模型訓練與創意生成結合,帶來跨領域的突破性應用

隨著 AI 越來越強大,其產生的道德、隱私、公平、安全及真實問題,以及引起人們關注的議題及討論也越來越多,所以 AI 的發展與使用不是只有科學家的責任,這一代的人們──包括培育下一代的教育者們──也都該有深刻的體認和關注,才能建立更美好的未來。

如果大家想要多了解一些 AI 或 生成式 AI 的基礎概念,可以參考這一本書《 「生成式⇄AI」:52 個零程式互動體驗,打造新世代人工智慧素養 》,或是 SimpleLearn|Online 課程,它將帶領讀者在不會程式、不會數學也OK!的情況下,了解整個 AI 到 生成式 AI 的相關觀念及應用,不僅可以建立最完整的 AI 入門知識,更是培養 AI 素養的最好學習內容。

如果你喜歡這篇文章歡迎訂閱、分享(請載名出處)與追蹤,並持續關注最新文章。同時 FB 及 IG 也會不定期提供國內外教育與科技新知。